Tropaires des saints Pères, ton 8

Infiniment glorifié es-Tu, Christ notre Dieu, car Tu as établi nos Pères comme des astres sur terre. Par eux, Tu nous as amenés vers la vraie foi. Très miséricordieux, gloire à Toi !

Kondakion des saints Pères, ton 6

Celui qui du Père a brillé ineffablement, est né d’une femme, étant double selon la nature. Le voyant, nous ne nions pas la représentation de la forme, mais la dessinant pieusement, nous la vénérons fidèlement. Pour cela, l’Église, gardant la véritable foi, embrasse l’icône de l’incarnation du Christ.

Aujourd’hui, le 26 octobre 2025, après la Divine Liturgie, un office d’action de grâce a été célébré dans notre église devant le nouveau reliquaire précieux, fabriqué à Athènes (Grèce) spécialement pour la conservation des anciennes reliques de la Cathédrale de l’Exaltation de la Sainte Croix : la croix contenant une parcelle du Bois Vivifiant de la Sainte Croix du Seigneur, offerte à l’occasion de la consécration de notre église par Sa Béatitude le Patriarche Théophile de Jérusalem, ainsi qu’un médaillon renfermant une parcelle des reliques de Saint Nicolas, archevêque de Myre en Lycie, thaumaturge.

Le nouveau reliquaire offre également à la vénération des fidèles une sainte relique de Saint Spyridon de Trimythonte — une parcelle de ses reliques ainsi qu’un petit soulier en velours brodé de fil d’or, si cher au cœur de tout chrétien orthodoxe.

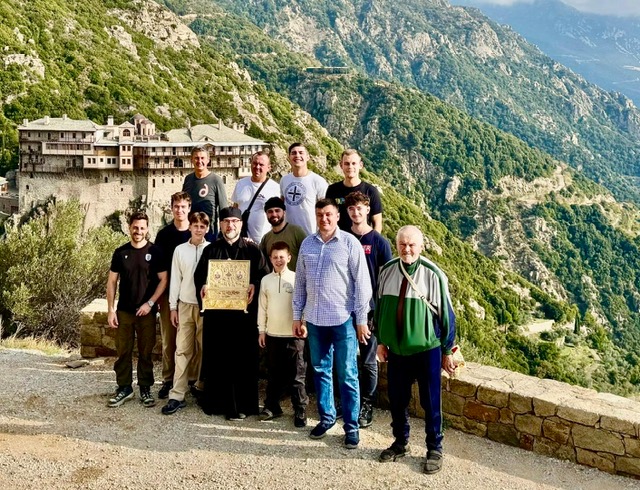

Avant son transfert à Genève, le reliquaire a été porté sur la Sainte Montagne de l’Athos, où il a été béni et appliqué aux plus grandes saintetés du monde orthodoxe. Au cours de notre pèlerinage, nous avons visité plusieurs monastères athonites et appliqué le reliquaire à l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu « Portaitissa » (de l’Iviron), ainsi qu’à l’icône de la Mère de Dieu « Gorgoïpikoos » (« Celle qui exauce promptement ») au monastère de Docheiariou, aux reliques de sainte Marie-Madeleine l’égale-aux-apôtres au monastère de Simonos Petra, et à d’autres saintetés, y compris une parcelle de la Sainte Croix Vivifiante conservée sur l’Athos.

Cette semaine, le reliquaire a été rapporté à Genève et demeurera désormais en permanence dans notre cathédrale de l’Exaltation de la Sainte Croix, accessible à la prière et à la vénération de tous les fidèles.

Avec reconnaissance et joie spirituelle, nous remercions le clergé et les paroissiens de notre cathédrale pour leur soutien dans la prière et leur participation à la réalisation de ce projet, devenu un nouveau signe de la foi vivante et de l’unité de notre famille paroissiale.

Le sermon du père Paul Tzvetkoff

MÉMOIRE DES PÈRES DU VIIème CONCILE ŒCUMÉNIQUE

Tiré du Synaxaire du P. Macaire de Simonos Petras

Lorsque l’impératrice Irène l’Athénienne assuma la régence de son fils, l’empereur Constantin VI, son premier souci fut de mettre un terme à la persécution contre les saintes Images, qui avait été déclenchée depuis 726 par Léon III l’Isaurien (717-741), et s’était poursuivie, de manière encore plus violente, sous Constantin V Copronyme (741-775). Pour réaliser ce projet, elle fit élever son conseiller, saint Taraise, sur le trône patriarcal en lui donnant comme mission de préparer, pour le mois d’août 786, la réunion à Constantinople d’un grand Concile qui statuerait sur la foi de l’Église en la matière. Mais des troubles suscités par les iconoclastes les obligèrent à reporter la convocation du concile à l’année suivante.

Transféré à Nicée, le Septième Concile Œcuménique se réunit dans la basilique Sainte-Sophie, où s’était déjà tenu le Premier Concile (325), du 24 septembre au 13 octobre 787. Sous la présidence du patriarche saint Taraise, il rassembla trois cent cinquante évêques orthodoxes, auxquels se joignirent ensuite dix-sept autres hiérarques, qui abjurèrent l’hérésie iconoclaste. Aux côtés des représentants du pape de Rome, des patriarches d’Antioche et de Jérusalem, les moines — qui avaient été farouchement persécutés par les empereurs iconoclastes — étaient fortement représentés par quelques cent trente-six d’entre eux.

Après une soigneuse préparation, et après avoir entendu la lecture de nombreux témoignages patristiques, les Pères du Concile jetèrent l’anathème sur les hérétiques, qui depuis près de cinquante ans interdisaient aux chrétiens de vénérer les icônes du Christ et de Ses saints sous prétexte d’idolâtrie. Ils mirent ainsi fin à la première période de l’iconoclasme, qui devait cependant reprendre vigueur quelques années plus tard, sous Léon V l’Arménien (813-820), et n’être définitivement réglée qu’en 843, grâce à l’impératrice Théodora et au patriarche saint Méthode. Les saints Pères anathématisèrent les patriarches hérétiques Anastase, Constantin et Nicétas, les métropolites Théodose d’Éphèse, Jean de Nicomédie et Constantin de Nakoleia et tous leurs partisans. Ils réfutèrent le prétendu concile œcuménique, réuni dans le palais de Hiéria sur l’initiative de Constantin V (754), et proclamèrent la mémoire éternelle des défenseurs de l’Orthodoxie : le patriarche saint Germain, saint Jean Damascène, saint Georges de Chypre, et tous ceux qui s’étaient offerts à l’exil et à la torture pour la défense des saintes icônes. Dans la définition qu’ils proclamèrent lors de la septième et dernière session du Concile, les Pères déclaraient : « Nous définissons en toute exactitude et avec le plus grand soin que, comme les représentations de la Croix précieuse et vivifiante, de même les vénérables et saintes Images, qu’elles soient peintes, représentées par des mosaïques ou en quelque autre matière appropriée, doivent être placées dans les églises de Dieu, sur les saints ustensiles et vêtements, sur les murs et les tableaux, dans les maisons et le long des routes ; aussi bien l’image de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que celle de notre Souveraine immaculée la Mère de Dieu, ou des saints anges ainsi que de tous les saints. En effet, plus nous contemplerons ces représentations imagées, plus nous serons amenés à nous souvenir de leurs modèles, à nous porter vers eux et à leur témoigner, en les baisant, une vénération respectueuse, sans que cela soit, selon notre foi, une adoration véritable, laquelle ne convient qu’à Dieu seul. Comme on le fait pour la Croix précieuse et vivifiante, pour les saints Évangiles et les autres objets sacrés, on offrira de l’encens et des cierges en leur honneur, selon la pieuse coutume des anciens. Car l’honneur rendu à l’image remonte jusqu’à son modèle (St Basile) et qui vénère une icône vénère en elle la personne (l’hypostase) qui s’y trouve représentée. C’est ainsi qu’on gardera l’enseignement de nos saints Pères et la tradition de l’Église catholique (i.e. universelle) qui a reçu le message de l’Évangile d’une extrémité du monde à l’autre ».

Ce rétablissement définitif du culte des saintes Images fait l’objet de la fête de l’Orthodoxie, le premier dimanche du Carême, qui est en même temps l’occasion de célébrer la foi orthodoxe en général. Ce n’était pas seulement le culte des saintes icônes que les saints Pères défendaient ainsi, mais, en fait, la réalité même de l’Incarnation du Fils de Dieu : « Je représente Dieu l’Invisible, dit saint Jean Damascène, non pas en tant qu’invisible, mais dans la mesure où il est devenu visible pour nous par la participation à la chair et au sang. Je ne vénère pas la matière, mais je vénère le Créateur de la matière qui pour moi est devenu matière, qui a assumé la vie dans la matière et qui, par la matière (c’est-à-dire son corps mort et ressuscité), a opéré mon salut ». En assumant la nature humaine, le Verbe de Dieu la divinisa sans qu’elle perdît ses caractéristiques propres. C’est pourquoi, bien que dans son état glorifié elle ne soit plus accessible à nos sens, cette nature humaine du Seigneur peut cependant être représentée. L’icône du Christ — dont la fidélité est garantie par la tradition de l’Église — devient ainsi présence véritable de la Personne divine et humaine de son modèle, canal de grâce et de sanctification pour ceux qui la vénèrent avec foi.

Le second Concile de Nicée est le septième et dernier Concile Œcuménique reconnu par l’Église Orthodoxe. Toutefois, cela ne signifie pas que d’autres Conciles Œcuméniques ne puissent se réunir dans l’avenir, mais plutôt qu’en prenant le septième rang, le synode de Nicée a assumé le symbole de perfection et d’achèvement que représente ce nombre dans la sainte Écriture (par ex. Gn II, 1-3). Il clôt l’ère des grandes querelles dogmatiques, qui ont permis à l’Église de préciser, en des définitions excluant toute ambiguïté, les limites de la sainte Foi orthodoxe. Désormais, toute hérésie peut et pourra être assimilée à l’une ou l’autre erreur que l’Église, rassemblée en conciles universels, a anathématisée, depuis le premier (325) jusqu’au second Concile de Nicée (787).